「クラシックとポピュラーをつなぐもの」というタイトルでお時間をいただきます。

身近なところから話をしようと思って、オリコンで 今1位の曲を調べてみました。

いろんなランキングがありますが、週間アルバムランキングの1位は関ジャニ∞の8BEATというアルバムでした。

◇講義録画映像(不具合あり)

1)

「クラシックとポピュラーをつなぐもの」というタイトルでお時間をいただきます。

身近なところから話をしようと思って、オリコンで 今1位の曲を調べてみました。

いろんなランキングがありますが、週間アルバムランキングの1位は関ジャニ∞の8BEATというアルバムでした。

2)

その中から「ひとりにしないよ」という曲をご覧ください。

関ジャニエイトって言いながら5人なんだな、などと感慨にふけったりしますが、ま、いわゆるアイドルですね。

今の日本のヒットチャートはほとんどがアイドルグループで占められていて、どれも歌ったり踊ったりしてます。

3)

私にとってアイドルと言えばBabymetalなんですが

残念ながらこの10月に活動停止してしまいました。

「ギミチョコ」です。

ちなみに

両端の二人は子供のころは天使だったんです。

羽が生えてたんですよ。

4)

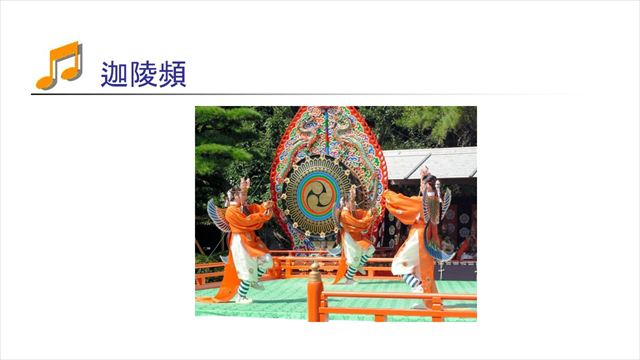

羽が生えた女の子と言えば、こういうのもありますね。

雅楽の「迦陵頻(かりょうびん)」という演目です。

今の映像は何年か前の伊勢神宮で奉納されたものですが、 実は1000年ほど前にこの曲を描いた絵が残っています。

5)

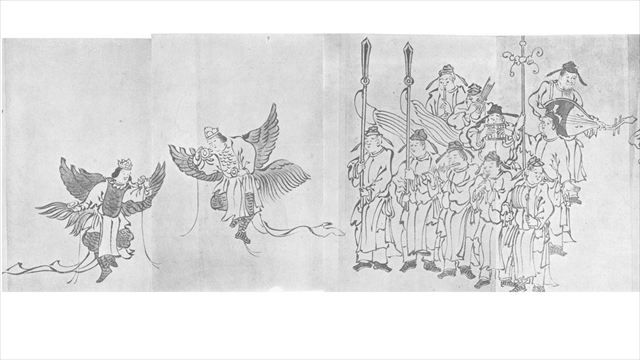

左の方で踊ってるのが、迦陵頻ですね。

音は聞こえませんが、衣装からそれが分かります。

1000年間同じ演目をやり続けてるって、考えたらすごいですね。

右の方にはたくさんの楽人たちが演奏してます。

6)

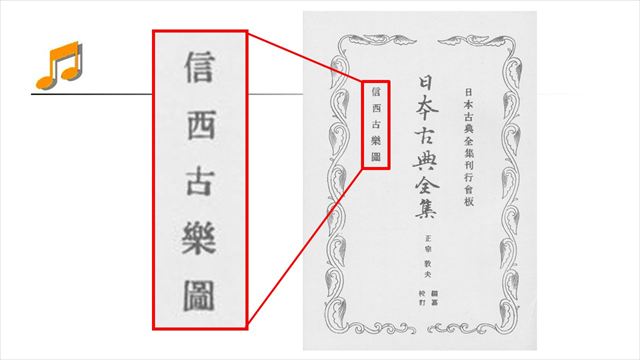

この絵巻の名前を信西(しんぜい)古楽図といいます。

しんぜいは人の名前、古楽図は、古い音楽を描いた図、ということですね。

楽という字が使われてますが、ここでの楽の字には、踊りが含まれているんですね。

7)

ちなみにこの楽という一文字を、昔の日本では「うたまい」と読みました。

前々回の発表の中に雅楽寮と書いて「うたまいのつかさ」というのが出てきましたね。

昔は歌と舞は一体のもの。

歌って踊るのが音楽の基本だったんです。

8)

音楽の全体像は、耳で聞くものや目で見るもの、その場の雰囲気など、様々なものが合わさって、はじめて分かります。

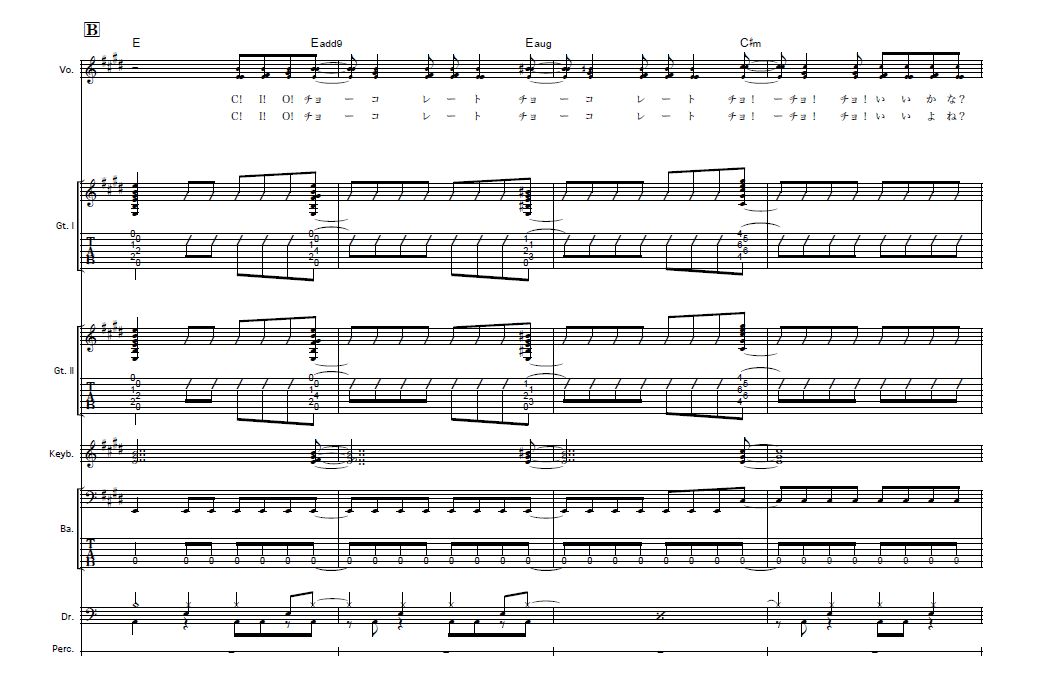

たとえばベビーメタルのギミチョコという音楽を

こんな風に楽譜にしてしまったのでは、音楽の一面しか分かりません。

ユイちゃんの可愛さも、スーちゃんのカッコよさもモアちゃんの美しさも伝わりません。

一方からだけ光を当てた影みたいなもんです。

もちろん影を映すことで初めて分かること、影にしないと分からないこと、というのもあるんですが、できれば全体が分かった方が嬉しいですよね。

9)

music という言葉の語源は古代ギリシャのムーシケー μουσικηという言葉です。

西洋音楽史で習いましたね。

ムーシケーというのは、歌や踊り、芝居などを全部含む総合的な概念でした。

ドイツ語には「音の芸術」という意味であるTonkunstという言葉もあるんですが、この言葉が使われるようになったのは、実は18世紀からです。

西洋でも、古代の昔から歌と踊りは一体になっていて、歌と踊りが別物、とされるようになったのは、意外に新しいことなんです。

この「歌と踊りの分離」を促したきっかけは、西洋近代において「芸術」というものが特別な価値を持つ、と見なされるようになったことのようです。

近代的な芸術概念の成立に伴って、もともと総合的な概念だったものが、見る芸術、聞く芸術、言葉の芸術、という風に分かれていきます。

そしてさらにその後、見る芸術と聞く芸術が分かれているのが当たり前、とみんなが思うようになったのには、19世紀半ばごろからの、未発達のメディア状況というのも影響したんじゃないかと私は思っています。

10)

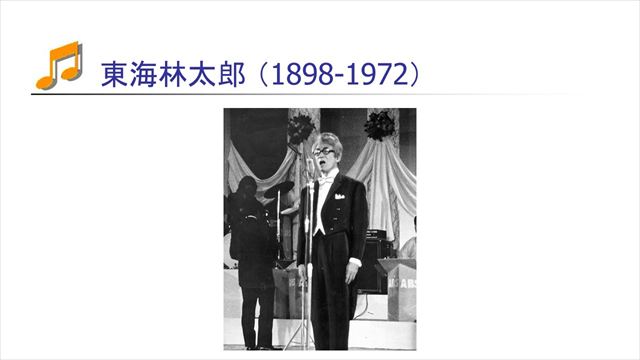

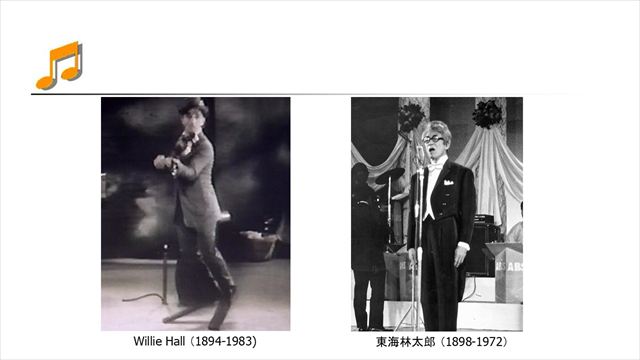

むかし東海林太郎という歌手がいました。

歌はうまいですねえ。

その代わり、まったく動きません。

直立不動で歌うのがこの人の特徴でした。

歌にとって身振りは余計なもので、そんなものはいらない。

彼のそういう姿勢をストイックなものとしてほめたたえました。

この人はレコード歌手であり、ラジオの時代の歌手でした。

レコードもラジオも、聴覚的要素しか伝達できない不完全なメディアです。

そういうメディアが優勢だったという状況が、このような不自然な歌手を生んだのだと私は思っています。

11)

ところで、先ほど見た信西古楽図(上の#5) の続きの部分に こんな場面が出てきます。

お手玉のように刀のようなものを投げて受け止めたり、綱渡りをしながらお手玉をやったりしています。

日本では散楽とよばれたジャンルですが、いわゆるジャグリングですね。

これも「うたまい」の仲間として同じ絵巻に描かれているわけです。

12)

おなじころのヨーロッパでも同様でした。

音楽とジャグリングはひとつながりのもので、そういう芸人たちのことをジョングルールと呼んでいました。

この言葉も西洋音楽史で聞いたことのある人がいると思います。

ジョングルールは、英語風になまればジャグラーです。

13)

ところで、これは1920年ごろにアメリカで行われたチャリティーイベントを報じたニュース映画です。

演奏している人たちの後ろにジャグラーがいるのがわかりますね。

20世紀の初めまで、音楽とジャグリングのつながりは生き残っていたんですね。

でも、残念ながらこの映像に音は付いていません。

この楽しそうなバンドがどんな音楽を奏でていたのか、どんな音に合わせてジャグラーがお手玉をしていたのか、分からないんですね。

この時代の映画には、まだ音が付いてなかったんです。

前回のこのゼミでの質疑応答の中で、初期の映画に音がなかったという話がありましたが、これもそうなんです。

ちなみに最初のトーキー映画と言われているジャズシンガーが1927年、ミッキーマウスが口笛を吹くのが1928年です。

目で見る情報を記録するメディアも、耳で聞く情報を記録するメディアも、早いものは19世紀のうちに現れました。

でもその両者が合体することは、1920年代後半までなかったのです。

19世紀後半から20世紀初頭というと、たくさんの情報にあふれていて、私たちは何でもかんでも分かっているような気になっています。

でも、音楽演奏に関しては、実はとても大事な部分が分かっていないんじゃないか、という疑問が、今日のお話の根底にあります。

ということで、そろそろ本編に近づいていきます。

14)

こんな本を2014年に出しました。

『〈クラシック〉と〈ポピュラー〉—公開演奏会と近代音楽文化の成立—』(アルテスパブリッシング)。

この本では、クラシック音楽とポピュラー音楽というカテゴリー概念が、いつごろどうやって成立したか、という話をしました。

まとめると、次のようになります。

15)

18世紀までは、「クラシック音楽」「ポピュラー音楽」というような区別はありませんでした。

例えばモーツァルトが1787年にプラハを訪れたとき、町ではフィガロの結婚が大人気、酒場では人々がフィガロの音楽に合わせてダンスを踊っていました。

モーツァルトはこれを見てとっても喜び、友人にこう書き送っています。

「僕はそれを見てとっても嬉しかった。

人々がみんな、正真正銘のコントルダンスやドイツ舞曲に変身した僕の《フィガロ》の音楽で、心からうれしそうに飛び跳ねているんだもの。

ここでは話題は《フィガロ》のことばかり。

弾くのも吹くのも歌うのも、口笛も《フィガロ》。

観に行くオペラは《フィガロ》だけ、永遠に《フィガロ》。

確かに僕にとって大変な名誉だ。」

よほどうれしかったのでしょう、モーツァルトは自分でもフィガロの主題を使ってダンスミュージックを作っています。

今オペラと言えば権威付けられたクラシック音楽の代表であり、一方のダンスミュージックは常にポピュラー音楽の最先端を牽引する存在で、両者の距離はなんとなく遠いイメージがあります。

でもモーツァルトの頃はそうではありませんでした。

クラシックとポピュラーというような区別はまだなく、どんな音楽もひとつながりのものだったのです。

16)

また、民謡やわらべ歌などを別にして、18世紀まで、公の場で演奏される音楽は、常に新しいもの、今、はやりのもの、というのが基本でした。

バッハが何百曲のカンタータを作ったり、ハイドンが100曲以上の交響曲を作ったりしているのも、常に新しい音楽を作り続ける必要があったからです。

でも19世紀に入ると事情が変わってきます。

19世紀初頭、おそらく1810年ごろから、作曲家が死んだ後もずっと演奏し続けられる作品が出てきます。

多くの作曲家や作品が時代とともに消えていく中で、特定の作曲家や作品が、「古くても価値がある」もの、つまり「古典」とみなされるようになったのです。

ただし、この時点では、そういうものをまとめてクラシック音楽というカテゴリーと見なすことはなく、あくまで特定少数に対する特別扱い、という感じです。

17)

その後19世紀半ばのイギリスで、新しい動きがありました。

「理解しやすく」「新しく」「民衆的」という3つの条件を備えた音楽が、popular music と呼ばれるようになり、一つのカテゴリーと見なされるようになったのです。

「理解しやすい」というのは、スタイルの上で「なんじゃこれ」という抵抗がなく、すでに身に着いた音楽の聴き方で楽しめる、ということです。

「新しい」というのは、文字通りの意味で、聞き古されたり古臭いと思われたりすることがない。

「またこんなのか」ではなく「お、こういうのもいいね」という感じで楽しめる、ということです。

「民衆的」というのは、身分や職業、性別などに関係なく、誰でも同じように楽しめるものです。

共感しやすい、と言っても良いかもしれません。

popularという言葉もmusicという言葉も一般的なものですから、”popular music” と並べで使われていたからと言って、特定のカテゴリーを指すとは限りません。

でも、当時の新聞記事や広告を見ていくと、あるところから明らかに一つのカテゴリーとして使われているな、と分かるような例が増えていきます。

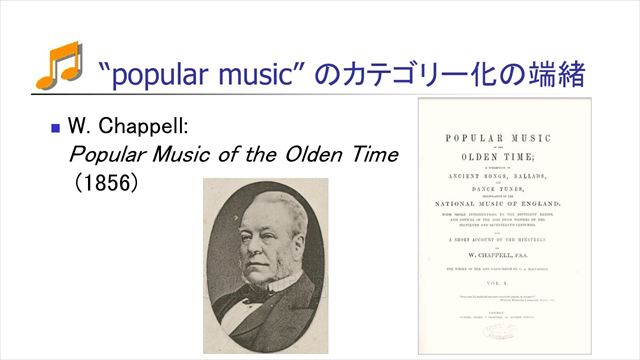

18)

そのきっかけとなったのは、1856年に出版されたウイリアム・チャペルの本、Popular Music of the olden timeでした。

これ自体は昔から歌い継がれてきた民謡やバラッドなどを集めたものですが、この本の出版をきっかけに、古い民衆の音楽を集めた演奏会などが行われるようになり、popular musicという言葉が一つのカテゴリーとして用いられる機会が増えていきます。

この段階でのpopular musicという言葉の中身は、むしろ古いものが多かったのですが、それを変質させたのが、music hallの登場でした。

19)

飲んだり食べたりしながら、安い値段で音楽やダンスの舞台を楽しむことができるミュージックホールは1850年代はじめからイギリス各地で盛んになり、1860年代には大衆娯楽の中心となって、そこで上演されるようなタイプの音楽が人々の支持を集め、ここからヒット曲が生まれるようになりました。

それがpopular musicと呼ばれるようになるのです。

そういう風潮に対する批判もありました。

「イギリスの音楽が今ほど堕落した時代はない。 嘘だと思うなら、いま流行りのミュージック・ホールに行ってみるがよい。

聞こえてくるのは、騒々しい叫びとコミック・ソングばかりだ。」

でも、人々はmusic hallが提供する新鮮な楽しみを支持したのです。

ミュージックホールは次々に目新しい出し物を提供します。

こうして、popular music というカテゴリーに重要な要素として「新しい」ということが追加されるのです。

20)

さて、新しさが命であるポピュラーミュージックも、時期が経てば古くなります。

でも、その中にも、「古くても、良いもの」があり、そういうものは、「古くても価値のある古典」のグループに追加されていきます。

分かりやすいところでは、オッフェンバックのオペレッタやヨハンシュトラウスのワルツがそういう例です。

昔はポピュラーな存在だったのが、今はクラシックに入ってます。

もともと「古典」は特定少数のものだったのですが、こういう追加が重なってどんどん膨れ上がり、それが「クラシカル・ミュージック」という大きなカテゴリーを作っていくことになります。

21)

本が出た後になって、その概念が成立した後どうなったか、ということについて書いたり話したりする機会がありました。 まとめてみますと

まず、1920年ごろにジャズが台頭し、「クラシック音楽」と「ポピュラー音楽」の様式上の乖離が一層強くなりました。

19世紀のあいだは、クラシックの音楽語法とポピュラーの音楽語法に、実はあまり差がありませんでした。

だからこそ、古くても価値があると認められたポピュラー音楽がクラシックに簡単に移行できたのです。

でもジャズのリズムや独特の音の使い方は、ちょっと聞いただけで「これはポピュラー音楽でクラシックじゃない」と分かるような特徴となり、古くなったらクラシック音楽に追加される、ということがもはやできなくなったのです。

そして現代、21世紀になると、「ポピュラー音楽」はどんどん膨張・拡大して、もはや統合カテゴリーとしての意味を失い、一方「クラシック音楽」は縮小して無数に並ぶサブカテゴリーの一つとなってしまいます。

22)

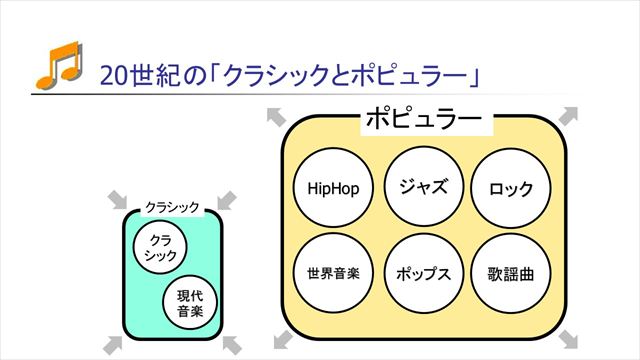

20世紀の「クラシック」と「ポピュラー」の関係は、こんな感じでした。

でもだんだん

23)

ポピュラーの中にいろんなサブジャンルがうまれてポピュラーは拡大膨張していき、一方のクラシックは聴衆も影響力もどんどん少なくなって、

24)

今ではこんな感じになっています。

ポピュラー音楽は拡大したあげく「音楽」そのものに限りなく近づき、わざわざポピュラーと呼ぶ必要もなくなりつつあります。

そして矮小化したクラシック音楽は、音楽そのものとなったポピュラー音楽の中の一つのサブジャンルとして生き延びているのです。

こうした大雑把な流れは、歴史のアウトラインとしては恐らく間違っていないだろうと思っているのですが、でもその具体的な細部については、実はよく分かっていないこともあります。

たとえばポピュラー音楽という概念の成立に大きな役割を果たしたミュージックホールの中でどんな音楽がどのように演じられていたか、また1920年頃を境にクラシックとポピュラーの乖離は大きくなったと考えられる訳ですが、その内実はどうだったのか。

そういうことについて、まだ分かっていないことがいろいろあるのです。

26)

この授業の正式名称である音楽情報研究法/音楽学研究法という科目名にことよせて言うと、伝統的な西洋音楽史研究は、長い間いわゆる芸術音楽を重視してきました。

一方、1980年頃から盛んになるポピュラー音楽研究では、レコードラジオ以降のマスメディアによって流通する音楽や、反体制的なとんがった音楽を重視しました。

その結果、ミュージックホールなどで提供されるような、エンタテインメント性の強い初期ポピュラー音楽への理解が立ち遅れてしまったのです。

しかも当時の未発達なメディアは、その実態を十分な形で伝えてくれません。

そんなことを強く思ったのは、次の映像に出会ったときでした。

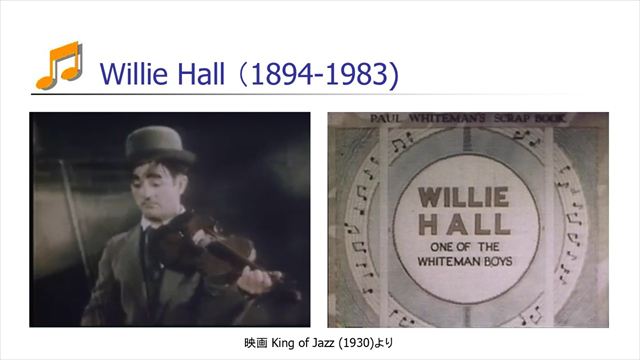

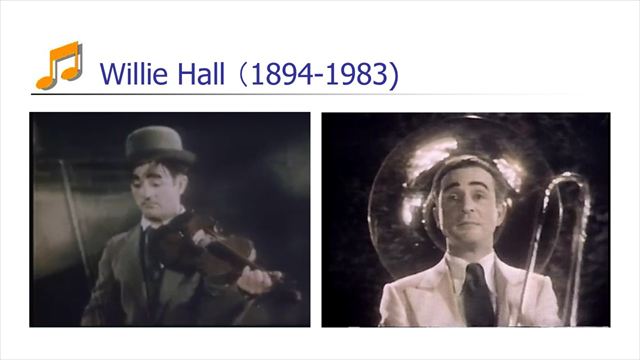

27)

この人の名はWillie Hall。 本名ウィルバー・ホール。

ポールホワイトマン楽団のメンバーでした。

28)

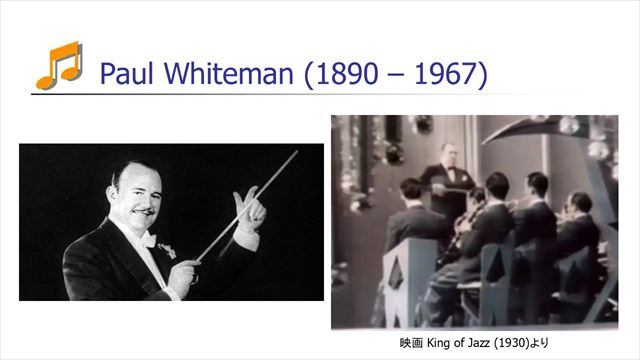

ポールホワイトマンは、ガーシュインにラプソディーインブルーの作曲を依頼したことでも知られるダンスバンドの指揮者です。

今の映像も、さっきのヴァイオリンの映像も、ホワイトマン楽団を紹介する1930年の映画「キング・オブ・ジャズ」の中のものです。

ところで、さっきヴァイオリンを弾いていたウィリーホールは、実はホワイトマン楽団ではトロンボーン奏者でした。

29)

ではなぜ、トロンボーン奏者の彼があんなに見事なヴァイオリンの曲弾きができるのか。

それを彼はどこで身につけたのか。

調べてみると、ホワイトマン楽団に入るまで彼はヴォードヴィルショーで働いていたといいます。

アメリカのヴォードヴィルは、イギリスのミュージックホールの流れをくむバラエティ・ショーで、彼のヴァイオリンや自転車の空気入れの演奏は、ヴォードヴィル時代に身についてたのだろうと想像されます。

ホワイトマン楽団以前の彼の情報は乏しく、彼がどこでどんなパフォーマンスをしていたのか、それをどうやって学んだのか、といったことについてはよく分かりません。

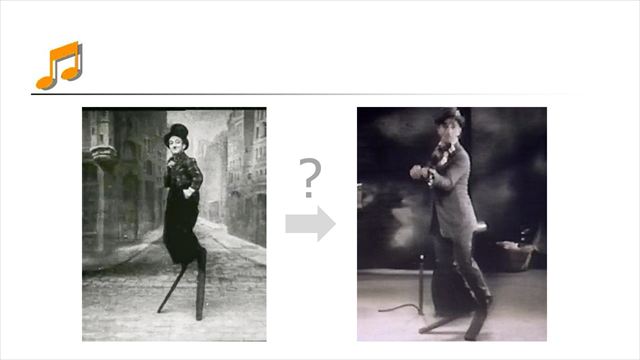

ただ、彼のいろんな芸のうち、つま先の長い靴をはいて体を斜めに倒したりする、その先例は分かります。

イギリスのミュージック・ホールで人気を博していたリトル・ティッチという芸人です。

30)

リトルティッチは本名ハリー・レルフHarry Relph、イギリス南部の町に生まれ、子供のころからミュージック・ホールで活動するようになりました。

背がかなり低かったことからリトルティッチという芸名を名乗り、17歳でロンドン進出、その後はアメリカやフランスでも活躍します。

ハタチのころにつま先の長い靴をはいた「ビッグ・ブーツ・ダンス」を考案し、一世を風靡することになりました。

今の映像は1900年のパリ万博で撮られたものです。

1900年なのに音が付いています。

音と映像を同時に収録するシステムはまだないはずですが、関係ないBGMを重ね合わせているのではなく、靴がぶつかる音などがきちんと聞こえます。

1900年のパリ万博と言えば、日本の川上音二郎一座の音源が残っています。

イギリスのグラモフォン社のスタッフが録音したものです。

この録音のように音を撮る専門家たちがいて、それとは別に映像を撮る専門家たちがいて、それらの仕事をあとからシンクロさせたのがさっきのリトルティッチの映像なんだろう想像しています。

リトル・ティッチは子供のころからいろんな楽器もやっていたようですが、それらを映像や音で確認することはできません。

晩年、彼はいくつかのレコード録音も残していますが、いずれも彼が舞台で演じた芝居の歌です。

31)

もしリトルティッチの楽器演奏が、せめて映像だけでも、音だけでも残っていれば、ウィリーホールの曲弾きの手掛かりが得られたかもしれないと思うと、残念です。

でも、記録が残っていないということは、リトルティッチは楽器はさほど得意ではなかったのかもしれません。

となると、ウイリー・ホールのパフォーマンスは、誰か一人の芸を受け継いだというより、むかしミュージックホールで行われていた様々な芸からの影響を受けて形成されたものと考えるのが良いように思われます。

32)

こういう人たちが、いろんな風に演奏していたのが、ウイリーホールにつながっていたわけです。

ウイリーホールの場合はたまたま音の付いた映像が残っていますが、この人たちの演奏は聞くことができません。

写真から想像するしかないんです。 残念です。。

33)

ちなみにウイリー・ホールと東海林太郎はほぼ同世代です。

でも、ミュージックホールという生の舞台で育ったか、最初からレコードやラジオを通して世に出たか、という違いが、ふたりの芸風を全く異なるものにしたのでした。

34)

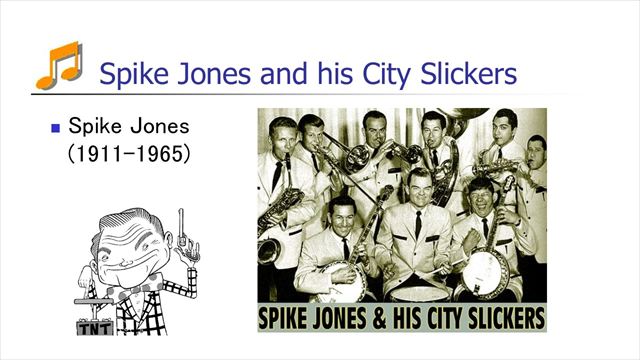

少し時代を進めましょう。

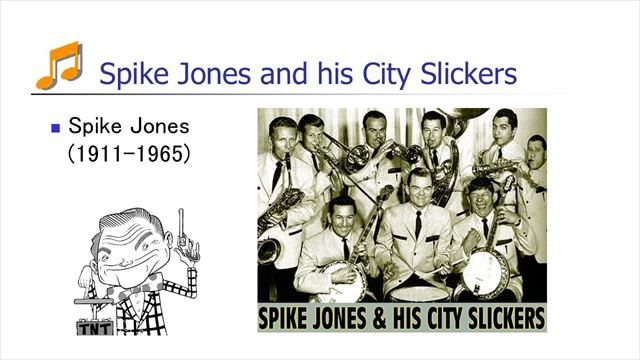

1940年代から1950年代に一世を風靡したコミックバンドがありました。

スパイクジョーンズとシティスリッカーズ。

クラシックからジャズ、ポピュラー、世界の民謡までいろんな音楽に滑稽な要素を入れ込んで人気を博しました。

クラシックのレパートリーではロッシーニのウイリアムテル序曲が有名です。

牧歌的な旋律がうがいの音になったり、スイス軍の行進が競馬中継にすり替わってしまうのが印象的ですね。

音だけだと演奏の様子が分からないので、1950年代のテレビショーの中からチャイコフスキーの曲をちょっとご覧いただきましょう。

ついでながら、このスパイクジョーンズとシティスリッカーズに刺激されて、日本でもコピーバンドが作られました。

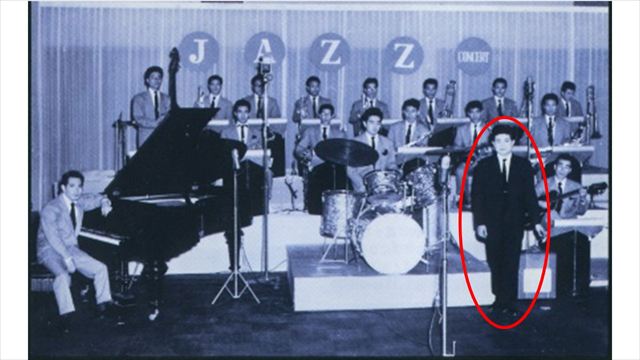

35)

フランキー堺とシティ・スリッカーズ。

名前もそのまんま戴いた上に、アルバムタイトルにもはっきりスパイクジョーンズスタイルと謳っています。

ウイリアムテル序曲もやってます。

牧歌の旋律がうがいになる趣向はスパイクジョーンズのをそのまま真似してましたが、行進曲は競馬中継にはなりませんでした。

これってオマージュなんでしょうか、パクリなんでしょうか。

どっちでしょうね。

さて、このバンドのリーダーのフランキー堺はその後俳優に転身して音楽活動から離れます。 その後、メンバーのうち

(右から)ギターの植木等、トロンボーンの谷啓、ピアノの桜井センリの3人は、別のバンドにいたハナ肇らと合流して、クレイジーキャッツというバンドを結成、戦後日本のエンターテインメント界を牽引していくことになります。

36)

クレイジーキャッツのウイリアムテル序曲は映像で残っています。

いろいろ新しい要素も入ってますが、行進曲が競馬中継になるところなど、スパイクジョーンズ以来のやりかたも踏まえています。 ところで

37)

クレイジーキャッツの弟分にあたるのがザ・ドリフターズなんですが、彼らもウイリアムテルをやってるんですね。

ま、いかにもドリフらしいというか何というか。

ちなみにこのあとスイス軍の行進はやらずに別の曲に移っていきます。

38)

スパイクジョーンズに戻りましょう。 彼のテレビショーはさきほど少しご覧いただきましたが、この、スパイクジョーンズのテレビショーに、あのウイリー・ホールが登場しているのです。

1957年6月4日の放送でした。

39)

キングオブジャズの頃、彼は36歳、スパイクジョーンズショーの時は64歳。

ウイリー・ホールが先輩たちから受け継いだミュージックホールの芸は、初期のテレビ・バラエティーに直結していたのです。

残念ながら今のテレビにそうした名残りを見ることはできません。

それだけになお、19世紀後半から20世紀初頭のメディアが不完全な形でしか残せなかったミュージックホールの記録をなんとかかき集めて、その実態に少しでも近づいてみたいものだと思っています。

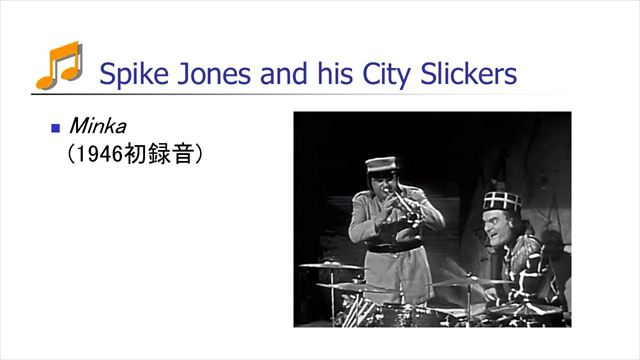

40)

さて、スパイクジョーンズのレパートリーの一つに、ミンカというロシア民謡があります。

初録音は1946年。

これから見ていただくのは1956年のテレビショーの映像です。

バンドのトランペット奏者ジョージ・ロックとスパイクジョーンズのドラムがフィーチャーされ、自由なイントロに続いて民謡の主題と変奏が続きます。

レコードでは変奏は4つありますが、これからご覧いただくテレビの演奏では3つになっています。

41)

この民謡は古くから知られていて、ベートーヴェンも変奏曲を残しています。

そのくらい有名な民謡だという訳です。

42)

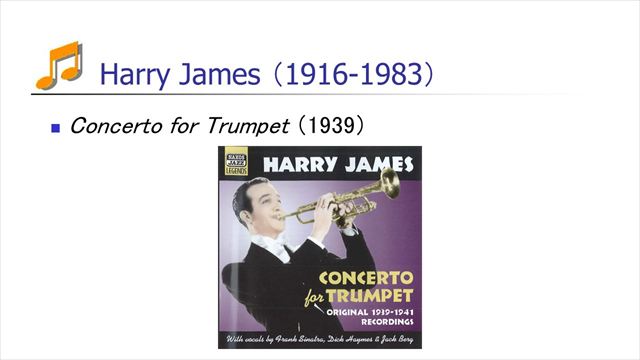

ある時、さっきのスパイクジョーンズの演奏を聴いていると、ジャズ好きの学生が「これってハリージェイムスのコンチェルトフォートランペットですよね」と言いました。

「何それ」

ハリージェームスがジャズトランペットの有名な人だということくらいは私でも知っていましたが、その人がコンチェルトを作っているなんてことは知らず、作っていたとしてもそれがスパイクジョーンズとどう関係するんだろう、と思って、調べてみました。

たしかにConcerto for Trumpetという1939年の曲がありました。

動画もありました。

プライベート・バッカルーという、1942年の映画で、ハリージェイムスの楽団がみんな揃って軍隊に志願し、キャンプでコンサートを開く、という場面です。

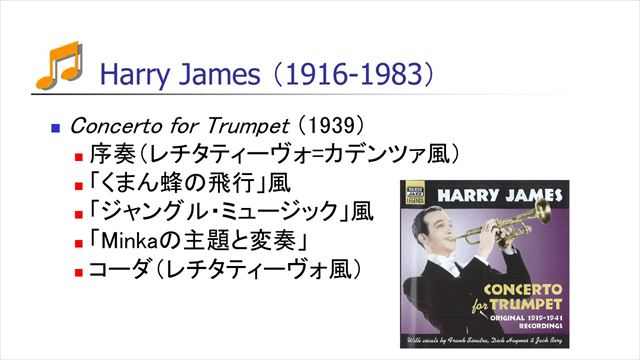

43)

短い曲ですが、5つの部分からできています。

最初はレチタティーヴォ風のイントロ、次がリムスキーコルサコフの「くまん蜂の飛行」を思わせるパラパラした部分、次が初期のデュークエリントンなどにみられるジャングル・サウンド風の部分、Minkaとその変奏、そして再びレチタティーヴォ風のコーダです。

ハリージェイムスの息子が書いた本の中に、父親に「なんでこの曲を作ったの」と聞いたときの話が出ています。

ハリーがミュージシャン仲間と喋っていて、「くまん蜂の飛行なんて毎日吹いてるから、さかさまにだってふけるよ」と自慢したことがあり、本当にそんな曲を作ってみようと思ったんだ、と言ったというのです。

タイトルはコンチェルトといいながら、この曲はクラシックの伝統的な協奏曲の形式にはなっていません。

でも、そこかしこにクラシック的なものとのつながりを感じさせる要素があります。

ジャズのミュージシャンといっても、この世代の人たちのバックグラウンドにはクラシックの伝統が流れ込んでいたのだと思います。

44)

それはともかく、驚くのは、さっきのスパイクジョーンズのミンカの3つ目の変奏と、今のハリージェームスのミンカの変奏がそっくりだ、ということです。

どちらも主題のタタタタという同音反復の部分をタラララララララという回音、グルペットで飾っています。

こういう変奏の仕方に対して何か専門用語があるのかどうか、私はよく知りませんが、ここでは仮にグルペット変奏と呼んでおきます。

金管楽器に親しんだ方は、金管楽器の変奏曲にはよく出てくるパターンだな、と思われるでしょう。

実際、ハリーの息子も、「この部分はハーバート・クラークのベニスの謝肉祭がもとになっている」と書いています。

でもそうではありません。 この曲の主題はベニスの謝肉祭ではなく、ロシア民謡ミンカです。

変奏のやりかたは同じでも、主題が違うのです。

また、クラークの名を出すのであれば、明らかにそのもとになったアーバンの名前を出しても良かったでしょう。

スパイクジョーンズのミンカとハリージェームスのミンカは、偶然そっくりになったのか、それともスパイクジョーンズがハリージェームスをまねしたのか。

オマージュなのかパクリなのか。

調べていくうちに、実はもっと古い例があることが分かりました。

45)

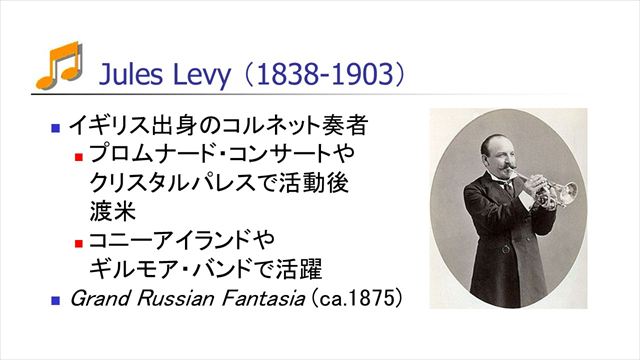

ジュール・レヴィのロシア大幻想曲、Grand Russian Fantasiaです。

レヴィはロンドンのプロムナードコンサートやクリスタルパレスで活動したあとアメリカに渡り、コニーアイランドの遊園地や当時人気ナンバーワンの吹奏楽団、ギルモアバンドなどで活躍しました。

クリスタルパレスもコニーアイランドも大衆的娯楽施設のはしりのようなものですから、活動としてはミュージックホールやヴォードヴィルと近いものだったと言えます。

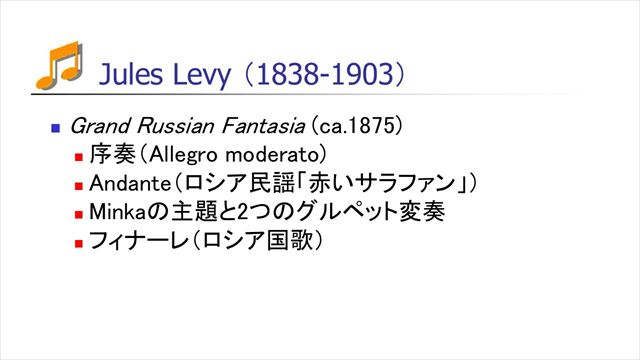

46)

ロシア大幻想曲は、正確な作曲年代は分かりませんが、出版はおそらく1875年頃だろうと考えられます。

勇壮な序奏に続いてコルネットが民謡「赤いサラファン」をゆったりと奏で、続いてMinkaの主題と2つのグルペット変奏、最後は帝政ロシアの国歌を細かいタンギングのきざみで飾って、カデンツァに入ります。

さっきハリージェイムスの息子の話に出てきた往年の名手ハーバートクラークの1909年の演奏でお聴きください。二つの変奏が一つカットされた短縮版です。

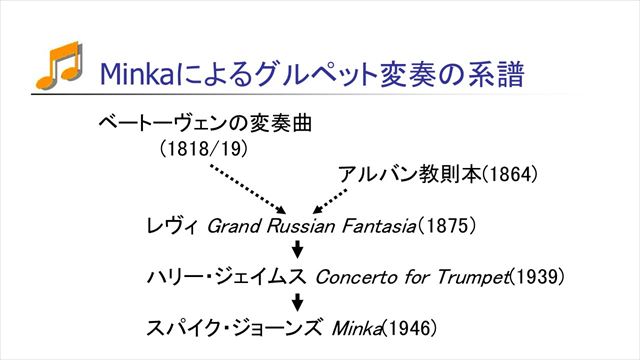

47)

Minkaによるグルペット変奏のおおもとは、レヴィのロシア大幻想曲だと思われますが、Minkaによる変奏の系譜はベートーヴェンまで遡り、グルペット変奏は金管教本としてもっとも有名なアルバン、アーバンの教則本にまで遡ることができます。

これらの、いわばクラシック的な伝統がレヴィのロシア大幻想曲に流れ込み、それがハリージェイムスへ、さらにスパイク・ジョーンズへと受け継がれているわけです。

さきほど、クラシック音楽とポピュラー音楽というカテゴリーは19世紀の中頃に生まれ、ジャズの台頭をきっかけとして、1920年代ごろに様式の点ではっきり乖離した、と述べました。

でも、その頃はまだ、ジャズのミュージシャンたちも、そのバックグラウンドにはっきりとクラシック系の伝統を受け継いでいたのです。

48)

こうしてみると、やはり19世紀後半から20世紀初頭のミュージックホールやヴォードヴィルといった大衆的エンターテインメントが、音楽史に果たした貢献の大きさを思わざるをえません。

そして当時の不完全なメディア環境を惜しまずにはおれないのです。

19世紀のミュージックホールをこの目で見、この耳で聞いてみたい。

19世紀のミュージックホールは体験できませんが、19世紀のミュージックホールを、20世紀初頭に再現してみた映像ならあります。

イギリス空軍の娯楽施設でやったものだそうで、オーケストラは軍楽隊ですし、お客さんも若い軍人さんばかりです。

本当はもっといろいろやってたはずなんだけどなあ、と思ってしまいます。

49)

最後におまけです。イギリスのミュージックホール文化は、フランスにも伝わり、そのフランスを経由して1920年代の日本にも伝わってきました。

宝塚です。宝塚の演出家であった岸田辰彌(たつや)は1926年にパリに渡り、パリのミュージックホールのスタイルを宝塚に持ち帰ります。

その時に導入したレビューのスタイルは、100年近くたった今もなお、受け継がれています。

おおきな羽をつけて大階段を降りたり、ラインダンスをしたり、といった光景には、100年前のミュージックホール文化が残ってるのです。

50)

というわけで、今日は羽の生えた女の子の歴史についてお話いたしました。

51)

ご退屈様でした。